PRESENTAZIONE LIBRO

Firenze, Leone Piccioni: lezioni su Montale

di Tiziana Santoro

A

Firenze, nella suggestiva cornice della Sala Ferri, sita in Palazzo Strozzi,

Mario Biondi, Giuseppe Conti, Giuseppe Grattacaso e Silvia Zoppi Garampi hanno

presentato il libro “Com’è tutta la vita e il suo travaglio. Lezioni su Ossi di

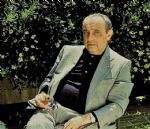

Seppia di Eugenio Montale”. Il volume comprende 100 lezioni svolte da Leone

Piccioni (nella foto), noto critico letterario e vicepresidente Rai, su Montale e rivolte

agli studenti dell’Università IULM di Milano. L’autore, esperto critico di

Ungaretti, non ha rinunciato a raccontare Montale ai suoi studenti, fermamente

convinto che in poesia non ci siano schieramenti, bensì che tutta la poesia

possa e debba trovare spazio nel cuore e nella vita degli uomini. Svincolato da

ogni schieramento culturale e polemica, Piccioni ha agito da critico libero da

pregiudizi e intellettualismi e ha spiegato gli Ossi di Montale verso per

verso, attraverso una prosa attenta agli aspetti universali, poi simbolici e

lessicali, sempre mettendone a fuoco la “bellezza letteraria”.

Della

parola e della rima, Piccioni ha colto soprattutto l’effetto musicale, il suono

e il ritmo che descrivevano le variazioni di un paesaggio, il quale non si

discostava mai dallo stato d’animo del poeta. In “Ossi di Seppia” – sosteneva

il critico – Montale offriva la “lettura

dentro se stesso e in rapporto col

paesaggio”. La lirica di Montale, pur nascendo da una dimensione interiore,

diveniva universale perché relativa al significato spirituale e ideale dello

stato d’animo assunto dall’uomo nel mondo. Piccioni, allievo di De Roberto e

Ungaretti, esperto conoscitore di 40 anni di critica letteraria e dell’approccio

critico di Contini, riprendeva il concetto crociano di “poesia”-“non poesia” e

lo approfondiva, a suo modo. Dopo aver analizzato il fenomeno del “montalismo”

e osteggiato lo schematismo di certi critici, Piccioni puntava l’attenzione sul

messaggio genuino e letterale della poesia, perché la più grande lezione di

Montale è circoscritta a quella capacità di “vincere la noia, sapendo attendere i trasalimenti dell’anima”.

Il

critico Piccioni si rivolgeva agli studenti dell’Università IULM e non perdeva

mai di vista le peculiarità dei suoi interlocutori: quegli studenti erano

giovani aspiranti a leggere e a comprendere una poesia ostica. Questo ha

determinato la scelta di un metodo d’insegnamento che si rispecchiava

fedelmente nella personalità di Piccioni: letterato e al tempo stesso

comunicatore. Il critico, fermamente convinto che maestro e discepolo dovessero

condividere un codice, rifiutava l’approccio tecnico, esclusivo ed escludente

di Contini, prediligeva la lettura e il commento all’analisi puntigliosa del

testo e cercava nella letteratura “la

verità di incontri della cattedra e della vita”. Fermamente convinto che la

grande poesia non avrebbe mai potuto escludere nessuno, compieva in aula una

vera e propria “mediazione ecclesiastica”

per avvicinare a Montale i suoi studenti. Rinunciava a farsi portavoce di una

letteratura secondaria, per concentrarsi solo su quella primaria.

Il

critico era attento a mettere a fuoco la poetica della negazione che

accompagnava ogni affermazione del poeta e attraverso cui egli restituiva l’esperienza

della grande guerra sotto forma di memoria acustica e visiva. Affidando l’esperienza

della guerra all’oblio, Montale, rifiutava la retorica poetica dei suoi tempi.

Allo stesso modo, Piccioni, lontano da presupposti retorici, comunicatore e

inventore di situazioni e incontri, parlava a un pubblico vasto. Nelle sue

pagine, utilizzava frequentemente il termine “umanità”, convinto che la poesia

dovesse e potesse parlare a tutti. Piccioni incarnava il modello del “critico-facilitatore”,

“viveva la letteratura da dentro”, il suo punto d’osservazione non era mai

esterno e lontano. Il critico guardava sempre dall’interno. La più grande

lezione che il docente ha fornito agli studenti dell’Università IULM è che “la letteratura si può raccontare e che il

commento è l’idea di raccontare la letteratura”.

Quando

si rivolgeva ai giovani, Piccioni non usava citazioni che avrebbero potuto

creare barriere e allontanarlo dagli studenti, egli metteva a fuoco il

destinatario e rimuoveva tutto ciò che poteva essere d’ostacolo alla

comunicazione. L’approccio rivoluzionario del critico e ancor più del docente

era nella consapevolezza che “la parola

non doveva escludere, ma offrire la strada per un’interpretazione, dando all’allievo l’idea che non esisteva mai una

sola interpretazione”. Comunicatore e divulgatore del sapere, ma pur sempre

uomo di raffinata cultura, Piccioni non rinunciava a interrogarsi sull’utilità

della poesia, pertanto, è approdato a una concezione ideale e spirituale del

messaggio poetico. Piccioni sosteneva che la poesia non fosse utile, ma che

nell’inutilità completa, risiedesse il massimo dell’utilità morale. Con questa

definizione, il critico toccava il culmine dell’universalismo, ribadiva quel

suo intimo affetto e quella sua spiccata attenzione per l’umanità.

Al

termine dell’incontro, è stata trasmessa l’intervista esclusiva di Piccioni a

Montale, incontro concesso dal poeta esclusivamente per stima e amicizia verso

il critico. Quest’ultima è un frammento indispensabile per ricordare al

pubblico che i poeti sono vivi, sono uomini d’intelletto, ma anche dotati d’ironia

e sensibilità personale. Piccioni, intervistatore, ha restituito l’immagine di

un poeta-uomo che non si prendeva troppo sul serio, che canzonava il suo

talento multiforme con naturalezza, assecondando la casualità della vita.

Sorprende di Montale, questo suo essere sempre dentro se stesso e la scrittura,

infatti, anche quando la moglie combatteva per la vita in ospedale, Montale

rimaneva saldo e ripiegato in sé, dentro quella vita intesa come esperienza

intima, travaglio dell’animo, che trovava espressione concreta nella sua arte.

Montale, durante l’intervista, riconosceva come legittima la propria libertà di

scrittura ed anche quella d’interpretazione del lettore.

Poco

importa, dunque, se egli abbia scritto di Papa Anacleto, come qualcuno crede,

piuttosto che di un caricatore di fucili, perché l’esercizio critico dell’interpretazione

è una libertà fondamentale che l’uomo non può non esercitare. Piccioni,

tuttavia, quando voleva trasmettere l’immagine più intima di Montale,

rinunciava alla affascinazione delle immagini, si affidava al racconto. Quello

di un pomeriggio milanese, in cui interloquiva col poeta della sua poesia

preferita “Spesso il male di vivere ho incontrato”. A questo punto,

il critico si abbandonava al ricordo di un Montale canuto e stanco, sprofondato

nella sua poltrona, con cui recitava sentitamente quei versi. Al termine del

coro, Piccioni notò che Montale piangeva. La poetica aveva rivelato, ancora una

volta, la sua universalità: l’empatia profonda tra due uomini del mondo che nel

mondo sentono insieme.

|