RECENSIONE

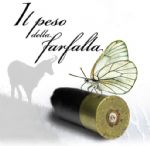

Il peso della farfalla: una piccola grande storia

di Tiziana Santoro

“Il peso della

farfalla”, una storia semplice scritta da Erri De Luca. L’autore è un

conoscitore della montagna e racconta le imprese di un camoscio che duella con

un bracconiere. La grandezza dell’autore sta nell’aver condensato, in appena 60

pagine, spunti che si prestano a riflessioni più profonde, che superano il

limite del raccontare, per lasciare spazio alla riflessione. Gli input muovono

in più direzioni, dentro l’opera di De Luca si trovano il sentimento della

solitudine, la tensione umana verso le sfide e, al tempo stesso, quegli argini

quali la vecchiaia, il declino, l’incomunicabilità, lo scorrere del tempo,

l’idea di Dio, che contraddistinguono l’esperienza del vivere umano. “Il peso

della farfalla” è prima di tutto la storia di un’ammirazione profonda di un

vecchio bracconiere per “il re dei camosci” che, nell’ultima stagione della sua

vita, primeggia e guida il suo branco, muovendosi con disinvoltura ed abilità

tra le rocce impervie.

Come una corona sul suo corno scintilla una farfalla,

tratto distintivo di un essere che domina il suo regno con naturalezza estrema,

sublime esempio di una perfezione che è tensione irraggiungibile. Il vecchio

bracconiere, cresciuto senza freno e senza regole, è orfano del suo branco, non

sa trasmettere le sue esperienze, non comunica, sceglie la via della solitudine

perché più forte, è la propensione istintiva verso l’impresa da compiere.

Nell’ultima stagione della sua esistenza, al bracconiere la vita appare come

“una figura perfetta” in cui “non c’è quadratura”. Per la prima volta, guarda

le nuvole oltre se stesso e osserva lo scorrere del tempo, “un vento che

scavalca” e che prova a riacciuffare con grande sforzo e fatica. Nasce la

consapevolezza che la vita non appartiene agli uomini, ma che è, in qualche

misura, roba che va restituita al flusso vitale dell’universo, dopo averla

usata. Rimane al bracconiere la consapevolezza di essere “ciò che ha commesso”,

poiché “un uomo che dimentica è un bicchiere messo alla rovescia, un vuoto

chiuso”. La vita di un uomo e tutte le stagioni andavano col mondo, questa era

la scoperta dell’età adulta. C’è spazio per un pizzico di rimpianto nelle

riflessioni del bracconiere, quello per il tempo presente di cui non ha saputo

godere pienamente, perché l’uomo, per sua stessa natura, “rimastica le

informazioni dei sensi, le combina in probabilità.

L’uomo, così, è capace di

premeditare il tempo, di progettarlo. È pure la sua dannazione, perché dà

certezza di morire”. La superiorità del camoscio è anche in questo, nella sua

destrezza di vivere sempre nel tempo presente, l’unica conoscenza che serve.

Scrive De Luca: “In natura non esiste la tristezza (…). Le bestie stanno nel

presente come vino in bottiglia, pronto ad uscire. Le bestie sanno il tempo in

tempo, quando serve saperlo. Pensarci prima è rovina degli uomini e non prepara

alla prontezza”. Consolazione per l’uomo nel suo momento di declino è “il

padrone di tutto”, allusione del bracconiere all’esistenza di Dio.

Un’esistenza, quella di Dio, reputata impossibile da un uomo che da solo aveva

scoperto il bene e il male e che in assenza di un “capomastro” autonomamente

“prosperava” senza rivolgere preghiere, senza cercare alcun ascolto; eppure nel

buio della notte, il bracconiere guardava il cielo e porgeva il suo

ringraziamento a Dio, perché credere nell’impossibile era, anche per lui,

consolazione e compagnia. Non manca una riflessione sui rapporti umani, sulla

natura finita di quegli uomini che “hanno inventato i minuziosi codici, ma

appena c’è occasione si azzannano senza legge”.

A quelli che sono per il

bracconiere “tempi senza giustizia”, fanno da contrasto le leggi senza tempo

della natura e del branco che, nell’istante in cui il camoscio si accascia a

terra sfinito dagli spari del cacciatore, non fugge al frastuono per salvaguardare

se stesso, ma si avvicina per porgere l’ultimo saluto e omaggio al valore del

suo re. Nel racconto, può sembrare insolita la figura di una giornalista, una

donna che “ha la faccia di una scarpa di cuoio che ha camminato a lungo e che

si è adattata al piede come al guanto”, eppure spezza la tesi/antitesi tra

regno animale e umano e si colloca come una figura aliena sopra le parti. Alla

giornalista interessa la comunicazione, il dialogo, il racconto. Subito le

parole pronunciate dal bracconiere l’apostrofano, collocandola quasi fuori

dalla trama stessa, su un piano che non è tra quelli messi a confronto. Un

pretesto – quello usato da De Luca – per accennare alla più estrema e difficile

forma di comunicazione, quella tra uomo e donna, non senza una certa presa di

coscienza: “Le donne hanno superiore volontà.

Un uomo non arriva a volere

quanto una donna, si distrae, s’interrompe, una donna no. Una donna è quel filo

di ragno steso in un paesaggio che si attacca ai panni e si fa portare. Gli

aveva messo addosso i suoi pensieri e non se li scrollava. Un uomo che non

frequenta donne è un uomo senza”. Non manca d’infinita naturalezza, né di un

certo lirismo, De Luca quando scrive: “Le donne fanno mosse di conchiglia, che

si apre sia per buttar fuori che per risucchiare all’interno”. S’intuisce la

condizione di affascinazione che subisce il bracconiere/uomo e il pudore

accennato da chi ammette la propria vulnerabilità: “Ci sono carezze che

aggiunte sopra un carico lo fanno vacillare”. Nel racconto di un duello “tra re camoscio” e

“re bracconiere” – che altro non è, se non pretesto per guardare nel cuore

dell’uomo – non poteva mancare il finale perfetto. Il bracconiere uccide il

camoscio e s’inchina alla sua superiorità, non caccerà più, trasporterà la sua

carcassa in spalla, per dargli degna sepoltura. In quell’istante, anch’egli si

piega alla morte e al suo destino. Lì troverà dopo il disgelo un boscaiolo,

fusi in un’unica materia, inseparabili in un’unica essenza: l’uomo e quel

camoscio che era stato per lui fonte d’ammirazione, ispirazione profonda e

costante tensione verso un ideale di perfezione irraggiungibile.

|